muros

Niño palestino tratando de sortear un muro israelí.

Fuente: CSCAweb - "Agenda de solidaridad internacionalista - 2006 (Memoria)"

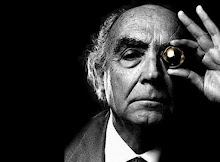

(José Saramago, El Equipaje del Viajero).

. José Saramago de plastilina

José Saramago de plastilina

Fuente: El País - "José Saramago (de plastilina) en 'La flor más grande del mundo'"

.

Niño palestino tratando de sortear un muro israelí.

Fuente: CSCAweb - "Agenda de solidaridad internacionalista - 2006 (Memoria)"

Realmente, la vida carece de puntos y aparte, igual que el muro de esta ciudad del relato parece carecer de grietas. Por eso dios Saramago escribe de la forma en que lo hace. Y hace muy bien. Por lo demás, que cada cual asedie su propia ciudad... ¡Buen asedio!

"Érase una vez un hombre que vivía fuera de los muros de la ciudad. Si había cometido algún crimen, si pagaba culpas de antepasados, o si sólo por indiferencia o por vergüenza se había retirado, eso es algo que no se sabe. Tal vez hubiera un poco de todo eso. Quizá hubiera un poco de todo, pues de lo feo y de lo hermoso, de la verdad y de la mentira, de lo que se confiesa y de lo que se esconde, construimos todos nuestra azarosa existencia. Vivía el hombre fuera de los muros de la ciudad, y de esa segregación, deliberada o impuesta, acabó por hacer un pequeño título de gloria. Pero no podía evitar (realmente, no lo podía) que en sus ojos flotara esa niebla melancólica que envuelve a todo desterrado. Intentó algunas veces entrar en la ciudad. Lo hizo, no por un deseo irreprimible, ni siquiera por cansancio de su situación, sino por mero instinto de cambio o desasosiego inconsciente. Eligió siempre las puertas erradas, si puertas había. Y sí llegó a creer que había entrado en la ciudad, y quizá sí, era como si junto a la ciudad real hubiera imágenes de ella, inconsistentes como la sombra que en sus ojos se iba haciendo cada vez más densa. Y cuando esas imágenes se desvanecían, como la niebla que de las aguas se desprende al roce luminoso del sol, era el desierto lo que le rodeaba, y, a lo lejos, blancos y altos, con árboles plantados en las torres, y con jardines suspendidos en los miradores, los muros de la ciudad brillaban de nuevo inaccesibles. De allá adentro llegaban rumores de fiesta. Así se lo decía, más que los sentidos, la imaginación. Rumores de vida serían, al menos. No la muerte solitaria que es la contemplación obstinada de la propia sombra. No la desesperación sorda de la palabra definitiva que se escapa en el momento que sería, más que una palabra, una llave. Y entonces el hombre bordeaba las largas murallas, tanteando, en busca de la puerta que, oscuramente, podría estarle prometida. Porque el hombre creía en la predestinación. Estar fuera de la ciudad (si eso tenía real consistencia) era para él una situación accidental y provisoria. Un día, en el día exacto, no antes ni después, entraría en la ciudad. Mejor dicho: entraría en cualquier parte, que a eso se resumía su esperar. Que la niebla de la melancolía se hiciera noche sería un mal necesario, pero también provisional, porque el día predestinado traería una explicación: o quizá ni eso siquiera. Un final, un simple final. Una abdicación sería ya suficiente. El hombre no sabía que las ciudades que se rodean de altos muros (aunque sean blandos y con árboles) no se toman sin lucha. No sabía el hombre que antes de la batalla por la conquista de la ciudad tendría que trabar otra batalla y vencer en ella. Y que en esta primera lucha tendría que luchar consigo mismo. Nadie sabe nada de sí antes de la acción en la que tendrá que empeñarse todo él. No conocemos la fuerza del mar hasta que el mar no se mueve. No conocemos el amor antes del amor. Llegó la batalla. Como en los poemas de Homero, también los Dioses entraron en ella. Combatieron a favor y en contra, y algunas veces unos contra otros. El hombre que luchaba por vivir dentro de los muros de la ciudad cruzó espada y palabras con los dioses que estaban de su lado. Hirió y fue herido. Y la lucha duró largos, largos y largos días, semanas, meses, sin treguas ni reposo, unas veces junto a las murallas, otras tan lejos de ellas que ni la ciudad veía ni se sabía ya bien qué premio encontraría al final del combate. Fue otra forma de desesperación. Hasta que, un día, el campo de batalla quedó libre y despejado como un estuario donde las aguas descansan. Sangrando, el hombre y el dios que había permanecido junto a él miraron de frente aquellas puertas abiertas de par en par. Había un gran silencio en la ciudad. Amedrentado aún, el hombre avanzó. A su lado, el dios. Entraron –y solo después de haber entrado quedó habitada la ciudad.

Érase una vez un hombre que vivía fuera de los muros de la ciudad. Y la ciudad era él mismo. Ciudad de José, si un nombre queremos darle."

(José Saramago, El Equipaje del Viajero).

.

José Saramago de plastilina

José Saramago de plastilinaFuente: El País - "José Saramago (de plastilina) en 'La flor más grande del mundo'"

.

No hay comentarios:

Publicar un comentario